Mond

Mond  Deep Sky

Deep Sky  Sonne

Sonne

Astronomie

Karten von Planetenoberflächen: Um Karten von Planetenoberflächen

aus CCD-Aufnahmen erstellen zu können, habe ich das Programm MapMaker

geschrieben. Ich stelle es als Quellcode und als ausführbare Datei

zur Verfügung (Download und Beispiele).

Instagram-Kanal: spaceinpictures

Seit mittlerweile über 40 Jahren beschäftige ich mich mit der Astronomie. Besonders hat mich dabei immer die visuelle Beobachtung und Photographie der Körper unseres Sonnensystems interessiert - dabei habe ich natürlich auch nichts gegen Nebel, Sternhaufen und Galaxien einzuwenden - sowie die elektronische Bildbearbeitung astronomischer Aufnahmen.

In der prä-digitalen Epoche mündete die Photographie von Mond und Planeten meist in eher enttäuschende Ergebnisse, zumal mit kleineren Instrumenten. Ein paar solcher "antiquarischen" Exponate habe ich dennoch einmal gescannt und an dieser Stelle plaziert. Der entscheidende Technologiesprung auf dem Gebiet der astronomischen Photographie bestand in der Entwicklung der CCD-Kameras in den 1980er Jahren. Auch für Astro-Amateure gibt es mittlerweile hochqualitative, gekühlte Kameras; die Kühlung setzt das thermische Rauschen des CCD- bzw. CMOS-Sensors stark herab, so dass die zur Photographie von schwachen Deep-Sky-Objekten wie Kugelsternhaufen und Galaxien notwendigen Belichtungszeiten von mehreren Minuten bis Stunden erst möglich werden. Aber auch mit ungekühlten Kameras sind bei ruhiger Luft und entsprechender Bildbearbeitung Aufnahmen möglich, deren Auflösung allein durch die Beugung des Lichts an der Objektivöffnung und nicht wie früher bei der Photographie mit Film durch die Luftunruhe begrenzt wird.

Aufnahmetechnik

Ich verwende eine CCD-Grauwertkamera Lumenera LU075M, eine CMOS-Farbkamera ASI120MC-S und eine gekühlte CMOS-Farbkamera QHY294C. Früher kam eine CCD-Webcam des Typs Philips ToUCam Pro zum Einsatz, gelegentlich verwende ich auch eine Sony CyberShot DSC-HX400V für die Astrophotographie. Bei diesen Kameras sind alle Regelungsparameter manuell einstellbar, das Bild rauscht nur wenig, und sie besitzen kaum ein wahrnehmbares Fixed Pattern Noise - kurzum, sie sind gut für die Astrophotographie geeignet. Als Aufnahmeoptiken wurde zunächst ein 125/720-mm-Newtonreflektor der Firma Vixen eingesetzt. Seit 2004 verwende ich einen 200/1200-mm-Newtonreflektor der Firma Orion und seit 2023 auch einen 150-mm-Newtonreflektor ("Boren-Simon-Astrograph") der Firma Teleskop-Service, dessen Brennweite von 600 mm mit einem kombinierten Fokalreduktions- und Flatfield-Korrektur-Element auf einen Wert von 420 mm reduziert werden kann. Als weiteres Instrument kommt ein apochromatischer 30/135-mm-Refraktor der Firma Askar hinzu. Früher setzte ich eine alte, aber stabile Polaris-2000-Montierung ein, mittlerweile eine Goto-Montierung des Typs SkyWatcher HEQ5. Deep-Sky-Bilder nehme ich grundsätzlich im Primärfokus des jeweiligen Instruments auf. Für die Mond- und Planetenphotographie wird die Brennweite des Teleskops mit einer Barlowlinse oder mittels Okularprojektion verlängert, und zwar gemäß Nyquist-Kriterium auf eine maximale Brennweite von

fmax = 2 D s / λ

mit

Öffnung: D = 125 mm, 200 mm, 150 mm, 30 mm

Pixel-Kantenlänge: s = 5.6 μm (ToUCam Pro), 7.4 μm (Lumenera LU075M), 3.75 μm (ASI120MC-S), 4.6 μm (QHY294C)

Lichtwellenlänge: λ = 450 ... 700 nm.

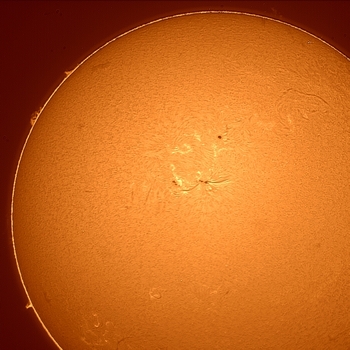

Zur Photographie der Sonne im Integrallicht verwende ich einen 60/700-mm-Refraktor in Verbindung mit einem grünen Okular-Sonnenfilter, der bei diesem Objektivdurchmesser der Sonnenwärme noch wacker standhält. Mit diesem Gerät lassen sich im Primärfokus bei 700 mm Brennweite recht ordentliche Übersichtsaufnahmen von großen Teilen der Sonnenscheibe gewinnen, die auch Fackelherde und die Granulation wiederzugeben vermögen. Für Hα-Aufnahmen der Sonne kommt ein Coronado PST mit einem Objektivdurchmesser von 40 mm und einer Brennweite von 400 mm zum Einsatz. Die damit aufgenommenen Bilder zeigen Sonnenflecken, großräumige Strukturen der Granulation, Fackeln und Filamente, während am Sonnenrand Protuberanzen hervortreten. Mit diesem Instrument lassen sich auch Zeitraffer-Animationen von Protuberanzen erzeugen.

Aufnahmeort ist, wenn nicht anders vermerkt, vor April 2010 mein früherer Wohnort Heroldstatt auf der Schwäbischen Alb, danach Wetter an der Ruhr.

Links

Reichhaltiges Informationsmaterial zur Amateurastronomie insgesamt ist bei der Vereinigung der Sternfreunde (VdS) verfügbar.

Weitere Links, die speziell bestimmte Planeten betreffen, sind auf den entsprechenden Seiten zu finden.